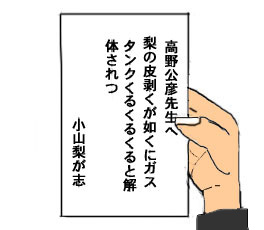

| 高野略年譜 ・ 高野公彦秀歌その二 ・ 高野公彦秀歌その三 ・ 高野公彦秀歌その四 ・ 高野公彦秀歌その五 |

|

歌集「汽水の光」・昭和51年3月25日発行・角川書店・376首(28歳〜33歳) |

| 1 |

少年のわが身熱をかなしむにあんずの花は夜も咲(ひら)きをり 歌集「汽水の光」

「少年である自分の体から出る熱をかなしんでいるのに、庭のあんずの花は夜も咲いている」、という意味であろう。これはつまり、少年の身体から自然に出る発熱をさらに高めるように性的魅力を含む杏の花が咲いている、ということなのであろう。上句と下句との対比が見事である。

|

|

| 2 |

手花火が少女の白き脛(はぎ)てらすかなしき夏をわれ痩せにけり 歌集「汽水の光」

「手花火が少女の脚のふくらはぎを照らしている。それを眺めながら哀しい夏を(恋に焦がれて)私は痩せていく」、という意味である。恋の歌である。作者は脚の綺麗な方が好きなようである。私も好きである。

|

|

| 3 |

ねずみ籠海に沈めて夕雲の寄りあふ西の赤さ見てをり 歌集「汽水の光」

「鼠の入った籠を海に沈めながら、夕暮れの雲が寄り集まっている西の空の夕焼けを見ている」、という意味である。鼠がもがき苦しんでいる最中に、夕焼けの美しさに感動している作者である。死と生の対比がなされている歌である。

|

|

| 4 |

切株の群れが月下に叫ぶこゑ聞ゆるごとし霜ふる山に 歌集「汽水の光」

「切株が無数にあり、月光を浴びてその切株が叫んでいる声が聞こえるようだ。霜のふる山に」、という意味である。山の多くの木々が切り倒されたのである。その切株が「苦しい」と叫んでいるのである。霜のふる山は幻想的であり、そんな叫びも聞こえるのかも知れない。

|

|

| 5 |

人間(じんかん)に生きつつ或る夜さびしくて鏡のなかに我を呼び出す 歌集「汽水の光」

「人の世に生きながら或る夜、寂しくなって鏡の中に隠れている我を呼び出した」、という意味である。分かりにくい歌である。鏡の中の我とは、みんなに知られていない本当の我ということであろう。高野先生は社交的な感じを与える。しかし夜、一人になると変身しているのかも知れない。詩人にありがちな性格であろうと思う。

|

|

| 6 |

黒き魚ひそみをりといふこの井戸のつめたき水を夏は汲むかも 歌集「汽水の光」

「黒い魚が潜んでいるというこの井戸に、夏は冷たい水を汲んだなあ」、という意味である。普通飲み水とする井戸には魚は棲んでいないのである。この黒い魚は何のたとえなのであろう。何の意味もないのであろうか。一見平明で分かりにくい歌である。だが不思議に魅力のある歌である。

|

|

| 7 |

空にあるひとすぢの道たましひの往くごとく秋の鳥がゆきたり 歌集「汽水の光」

「空を見上げれば秋の鳥が飛んでゆく。それは一筋の道を魂が往くように見えた」、という意味である。魂の道が空にあるという想像が素晴らしい。春の鳥、夏の鳥ではなく、秋の鳥というのも詩的に的確である。

|

| 8 |

潜(ひそ)みつつ仰ぎ見にけり天つ日のひかりのべたる眩しき水面 歌集「汽水の光」

「水の中に潜りながら上の方を仰ぎ見た。すると天の光が広がっている眩しい水面が見えた」、と言う意味である。作者は潜水が大好きであり、水の中のとても美しい風景をよく見ているのであろう。私は泳ぎは苦手なので、見ること、知ることのない世界である。

|

| 9 |

水底の砂ほのぐらくしづまるを冥府のごとく見て浮び出づ 歌集「汽水の光」

「海であろうか、潜って水の底のほのかに暗い砂が静まりかえっている様子が冥府(死後におもむく他界の冥界、黄泉などともいう)のように見える。それを見て、再び浮かび上がった」、という意味であろう。作者は水の底に冥府を見たのである。

|

|

| 10 |

鎌ひかるしづけき納屋のくらがりに我をいざなふ如く見えをり 歌集「汽水の光」

「鎌がきらりと光る静かな納屋の暗がりが、私を誘うように見える」、という意味である。この鎌は何のたとえであろう。殺気を感じるが、作者がやや不安定な精神状態なのかも知れない。

|

|

| 11 |

とほき世を見おろすごとし水にしづむ桐の青葉に日があたりゐて 歌集「汽水の光」

「未来の世の中を見下ろしているようだ。水の底に沈む桐の青葉に日が当たっているのをみている」、という意味である。水底の日の当たる桐の青葉は、美しいのであろう。未来は美しいものと考えているのであろうか。

|

| 12 |

風折れのごとくに死せる少年をときどき思ひ出でて寂しむ 歌集「汽水の光」

「風が途中で止んでしまったように、死んだ少年(杉山隆)を時々思い出して寂しく感じる」、という意味である。杉山君は十八歳で屋上より墜落死した少年であり、将来を嘱望された短歌誌「コスモス」の歌人であった。事故死なのか自殺なのかははっきりしていない。風に乗ろうとしたのかも知れない。

|

|

| 13 |

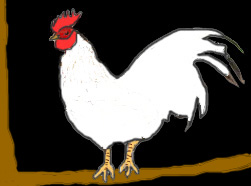

足のある鶏肉を売る店の前すぎきて暗き夜道となりぬ 歌集「汽水の光」

「足の付いた鶏の肉を売る店屋の前を過ぎると暗い夜道が続いている」、という意味である。足つきの鶏は原型が想像できるだけに不気味である。そんなものを見た後の暗い夜道は何かが出そうである。

|

| 14 |

幼子をわが寒さゆゑ抱きやればその身さやさやと汝は喜ぶ 歌集「汽水の光」

「自分の幼子を私が寒いゆえに湯たんぽ代わりに抱いてやったが、幼子はにこにことして喜んでいる」、という意味であろう。自分の体を温めるために幼子を抱くという発想は、なかなかおもしろいと思う。

|

|

| 15 |

救急車の音する川にちりあくた日当りながら流れゐたりき 歌集「汽水の光」

「救急車の音が川に響いて聞こえ、その川には日当たりながら塵やあくたが流れていた」、という意味である。汚れた川であり都会の川であろう。不安定な、何となく住みたくない町が連想される。

|

| 16 |

あつき湯に唇(くち)までひたりつつ思ふ嬬と子のほか何をわが得し 歌集「汽水の光」

「暑い湯船に唇まで浸りながらふと思った。私は妻と子供の他に何を得たのであろうか」、という意味である。歌人としての地位など、家族を得ただけではなかろうが、一番大切な者は家族と意識しているのであろう。家族を大切にしている作者である。

|

| 17 |

有髪の僧若ければ自転車を横たへて川になびく藻のぞく 歌集「汽水の光」

「髪のある僧侶はまだ若いので、乗ってきた自転車を土手に横たえて、川の中に漂う藻を眺めている」、という意味である。まだ僧侶にはなりきれないのであろう。ゆったりと自分だけの時間に浸りたいのであろう。

|

| 18 |

一位のみ映すマラソンに倦みて西風(にし)吹く土手に出でて来しなり 歌集「汽水の光」

「一番先頭のマラソン選手ばかり映すテレビに飽きて、西風の吹いている川の土手に出てきた」、という意味である。確かに先頭選手ばかりずっと映しているテレビを観ていても飽きるものである。私も途中で観るのをやめることがある。だからといって外に出て歌を詠もうとまでは思わないが。

|

|

| 19 |

腕時計巻きつつ眺む硝子戸より降り出(いで)の雪触れて消ゆるさま 歌集「汽水の光」

「腕時計巻きながら眺めている、ガラス戸に雪が触れて消えてゆく様を」という意味である。写実の歌である。ガラス戸に雪が消えていく様は眺めていると楽しいのかも知れない。雪は結晶状態となっており、その結晶が水にかえるとき、一粒の涙を流すのである。

|

| 20 |

冬の海ほの傾きて白髪の波走り来(く)もくらき沖より 歌集「汽水の光」

「冬の海はほのかに岸に傾いて見える。その暗い沖より白髪のような波がいくつもやって来る」、という意味であろう。冬の海がほのかに傾いているという指摘が鋭い。波がいくつもこちら側にやって来る様子を見ると岸に傾いて、平らという感じではない。暗い沖より現れる白波も印象的である。

|

| 21 |

家を抜く炎群の上にさえざえと冬のよぞらは銀河を保つ 歌集「汽水の光」

「焼けている家からいくつかの炎が立っており、その上に寒々とした冬の銀河が流れている」、という意味であろう。燃えている家と寒々とした冬銀河の対比が非情なまでに詩的である。

|

|

| 22 |

我をめぐる最も濃き血、さんさんと漬物樽に塩ふる母よ 歌集「汽水の光」

「私の最も濃い血縁、それはさんさんと漬物樽に塩をふっている母であることよ」、という意味である。母との血縁は永遠に切ることのできない宿命である。それをじっと眺めている作者である。

|

|

| 23 |

鉄骨の鋲打てるおと頭上より縞なしてわが体を過ぎつ 歌集「汽水の光」

「ビル建設の鉄骨に鋲を打っている音が頭上より縞のように響き、私の体の中を過ぎていく」、という意味であろう。「音が縞なしている」という発見がこの歌のポイントである。音は波であり、その波が縞のように規則的に響いて来るということである。

|

| 24 |

子を呼びに出でてゆきたる妻のこゑ方位感なくきこゆる夕暮 歌集「汽水の光」

「子供を呼びに出て行った妻の子供を呼んでいる声は、方位感がなく、どこから聞こえてくるのかがよく分からない夕暮である」、という意味である。詩的場面の漂う鋭い感覚の歌である。「方位感なく」聞こえる声という発見が素晴らしいと思う。

|

| 25 |

生き生きて悲しみてふは惑る時はいたみを有(も)たず積もりゆくらし 歌集「汽水の光」

「生きてきて悲しみというものは、ある時は痛みをもたず積もっていくものらしい」、という意味であろう。悲しみは心に痛みを与えるものだと思うが、心の痛みを伴わない悲しみもあり、それは心の片隅に積もり積もっていくのであろう。

|

|

| 26 |

さくらさくら咲きて冷えをり人の死を三度送りて春まだ逝かず 歌集「汽水の光」

「桜の花が咲いて、花びえの寒さがあった。知人の死を三度見送ったが、まだ春は終わらない」、という意味である。花冷えの頃、人は死ぬのかも知れない。三度葬式に出ても春は終わらないことだ、という詠嘆が感じられる。作者は春がそれほど好きではないようである。

|

| 27 |

厨子王の姉の安寿のかなしみをぎんなんあぶる香にぞ思ひし 歌集「汽水の光」

「厨子王の姉の安寿の悲しみを、銀杏を炙って漂う香りをかぎながら思った」、という意味である。安寿は森鴎外の小説「山椒大夫」に出てくる幸薄い女性であるが、早くに亡くなった自分の姉に重ねて思っているのかも知れない。

|

|

| 28 |

性愛図見て幾夜さの夢にたつ土用波やひまわりの首 歌集「汽水の光」

「男女の交わりの絵を見て幾夜も夢に出て来る、土用波や向日葵の首が」、という意味である。土用波や向日葵の首は、何の比喩であろう。怪しい比喩であろうか。意図的に分かりにくい歌にしているのかも知れない。

|

|

| 29 |

機関車の内蔵の火を見てもどるむなしき道に夏日みちたり 歌集「汽水の光」

「機関車の石炭が激しく燃えている様子を眺めて戻ってきた。途中のむなしい道に夏日が輝いていた」、という意味である。むなしい道とは自分の歩んでいる人生ということであろうか。夏日が輝いておればそれでよいと思うが。

|

| 30 |

虫焼きし火をもて照らす夜の池ほのぼのと鯉のかほ並びをり 歌集「汽水の光」

「虫焼きの火で夜の池を照らすと、鯉の顔がほのぼのと並んで見える」、という意味である。虫にとってはその火は地獄の炎であるが、その炎がほのぼのと鯉の顔を照らしているのである。その対比がおもしろいということである。

|

| 31 |

馬を洗ひ終へて青年みづからも晩夏の河に身をひたすなり 歌集「汽水の光」

「馬を河の水で洗い終わってから、青年は自らもその晩夏の河の水に身を浸している」、という意味である。映画の一場面のような歌であり、くっきりとその場面を想像することができる。作者は遠くから眺めているのであろうか。それとも青年は作者なのだろうか。あまりそういうことを考えず、イメージを楽しむ歌なのかも知れない。

|

| 32 |

喪の列はさみしく長く橋に出てひとびとの耳夕日に並ぶ 歌集「汽水の光」

「葬式のさみしそうな長い列が橋に続いている。夕日を受けて人々の耳も並んで見える」、という意味である。耳が夕日に並んで見えるという発見は鋭く、やや不気味な感じを与える。また土葬もこの頃ではほとんど見られなくなったようである。子供の頃、一度だけ葬列に参加したことがあったが、お寺の廻りをお坊さんの御経を聞きながら三回まわってから墓場に行ったことを覚えている。

|

|

| 33 |

葬列の幟(はた)見送りてくらき土間鍛冶屋は赤き蹄鉄うてり 歌集「汽水の光」

「葬式の行列の幟を見送った。暗い土間には、赤く燃えた蹄鉄を鍛冶屋が打っている」、という意味である。赤く燃えた蹄鉄は火葬場の焼却炉の炎に燃える遺体を連想させる。感性の鋭く、そして暗い歌である。

|

|

| 34 |

家裏に立てて忘られて梯子あり銀河は一夜その上に輝(て)る 歌集「汽水の光」

「家の裏に立てたまま忘れられてしまった梯子がある。銀河は一夜梯子の上に輝いている」、という意味である。情景を想像するととても雄大である。その梯子に登ると銀河まで行けるような気もする。詩的な美しい歌である。

|

| 35 |

ぶだう呑む口ひらくときこの家の過去世の人ら我を見つむる 歌集「汽水の光」

「葡萄の粒を呑もうとする時に、この家の過去の人々が私を見つめている」、という意味である。居間の仏壇や遺影が飾られている部屋で葡萄を食べようとしているのであろう。その遺影の過去の人々が見つめるということなのであろう。確かにそんな経験を私もしたことがある。

|

|

| 36 |

尻尾もて猫さげてくる老婆みゆ父生(あ)れし村しろき陽炎 歌集「汽水の光」

「猫の尻尾を手に持ってやって来る老婆が見える。父が生まれた村で、白い陽炎がたっている」、という意味である。猫の尾っぽを持つ老婆はなかなかに怖く感じられる。作者の幼い頃の思い出の一場面なのかも知れない。

|

| 37 |

日ざし濃き基地をめぐりてわが額(ぬか)に刻印されし金網の影 歌集「汽水の光」

「夏の日差しの強いアメリカ軍の基地の周囲をめぐると、私の額には日焼けした金網の跡が残った」、という意味である。基地には反対の立場を取る作者であろう。実際金網の跡は額には残らなかったであろうが、心には刻まれたのであろう。

|

|

| 38 |

バリケード燃ゆるを見つつ帰り来し夜の卓上 枇杷に毛がある 歌集「汽水の光」

「学生運動のバリケードが燃えているのを見ながら家に帰って来ると、夜のテーブルの上に毛の生えている枇杷があった」、という意味である。学生運動に共鳴している作者であろう。毛の生えた枇杷は何となく気持ちの悪い感じがする。作者の想像力だけでなく、観察力の高さも感じさせる歌である。

|

|

| 39 |

水飲みてまた入りゆきし夢のなか旗なびきつつ燃ゆる苦しも 歌集「汽水の光」

「深夜に起きて、暑苦しさで水を飲み、また眠りにつくと夢の中で旗が靡きながら燃えているのを見て息苦しい」、という意味である。この旗は学生運動の旗であろうか。それとも革命の旗であろうか。自分の支持している運動が消滅していくのを想像することは苦しいことである。

|

| 40 |

地下鉄のガラス扉に捺すわがひたひ冷えつつ覗くとどろく闇を 歌集「汽水の光」

「地下鉄のガラス扉に自分の額を押しつけ冷やしながら外の電車音の響く暗闇を覗いている」、という意味である。会社帰りの酒を飲んだ後であろうか、孤独を感じさせる歌である。冷やすという観点から、少し酔いが廻っている雰囲気が感じられる。サラリーマンの哀愁をおびた歌である。

|

|

| 41 |

わがゆめのつづきのごとく朝光に吊されしシャツしづくしてをり 歌集「汽水の光」

「私が見た夢の続きのように、朝の光を受けて物干し竿に吊されたシャツから滴が垂れている」、という意味である。「ゆめのつづき」という詩的発見が素晴らしい。でもどのような内容の夢だったのであろうか。直接訊いてみたいと思う。

|

|

| 42 |

蒼き月路地にのぼりて過ぎゆきのかなたのかごめかごめ照らせり 歌集「汽水の光」

「蒼い月が路地を照らして、思い出の中の幼い頃やったかごめかごめの遊びを照らしている」、という意味であろう。月の光の中で幼い頃の幻想を見ているのである。懐かしい思い出の幻想である。幼い自分がかごめの中心にいるのかも知れない。

|

| 43 |

ウイスキー夜半にし飲めば舌ひびく今のひととき妻も子もなし 歌集「汽水の光」

「ウイスキーを夜中に一人飲めば舌に快い。この一時には妻も子もおらずたった一人の自分だけの時間だ」、という意味であろう。こういう時によい歌ができるのであろう。私も煩わされることのない自分だけの時間がたくさんほしいと思う。

|

| 44 |

水中にまなこひらきてゐる鯉を風はしる夜に思ひけり 歌集「汽水の光」

「水の中に眼を開いている鯉のことを、風が吹きさぶ夜に思い出している」、という意味である。作者は鯉が好きなようである。これ以外にも何首か鯉のことを詠んでいる。鯉には瞼がないので、ねる時も眼を開いたままである。眼を開いたまま眠っている鯉を想像してみると、少し不気味な気もする。これも詩人だから想像することなのであろう。

|

|

| 45 |

胃の薬のみて出づれば冬空をはたたきわたるヘリコプターの音 歌集「汽水の光」

「胃腸薬を飲んで外に出ると冬空を叩きつけるように飛ぶヘリコプターの音が聞こえる」、という意味である。胃腸薬を飲むほとであるから体の調子は悪いのであろう。ヘリコプターの音はとてもうるさく感じられたのであろう。だがこの歌では重要な音である。この音で歌が成立している。

|

| 46 |

埋立地の空の高みにとどまりて冬日は小さく白く凍りつ 歌集「汽水の光」

「埋立地の空の高いところにとどまって、冬日は小さく白く凍りついているように見える」という意味である。写実の歌であり、印象が鮮明である。内容は冬日と埋立地だけであるが、すっきりとした歌に仕上げている。上手い歌だと思う。

|

| 47 |

ありてなきことの如くに淡紅(うすべに)の煙なびける埋立工区見ゆ 歌集「汽水の光」

「あってないことの様に、うす紅の煙が靡いている埋立工区が見える」、という意味である。「ありてなき」とは現実感が薄いということであろうか。そういえば薄紅の煙も私はあまり見たことがない。薄紅とはピンク色ということである。確かに現実感がないようである。

|

|

| 48 |

暗き灯を一つ吊して明日といふものの近づくさむき空間 歌集「汽水の光」

「明るくもない灯を一つ吊して、明日というものが近づく寒い空間がある」、という意味である。冬の明け方であろう。東の空がまだ明るくもならない、最も寒い時間であろう。明日の何かを期待させる歌である。

|

|

| 49 |

じぐざくのしづけき雷に海の奥あらはれて見ゆ暁(あけ)の汽車より 歌集「汽水の光」

「ジクザクに雷が海の方角に墜ちたが、その光に海の奥の水平線辺りまで、自分の乗る暁の汽車からよく見えた」、という意味である。雷はフラッシュのように光り、一瞬ではあるが、暗闇の情景を映し出してくれる。一瞬の情景をよく捉えた歌である。

|

|

| 50 |

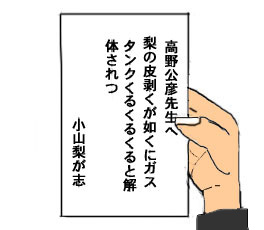

妻が剥きし刃の跡のこる梨一つしろくかがやき夜深みたり 歌集「汽水の光」

「妻が剥いた包丁の跡の残った梨が一つ白く輝いている。夜は深くなった」、という意味である。妻が剥いたのだから、剥いたままにしないで食べやすいように四つ切りにしておくのだろうと思うが、この場合、剥きっぱなしの裸梨の方がよいように思う。夜の裸梨は何ともいえずエロチックであり詩的である。

|

|

| 51 |

けふと明日のあはひの闇はわがいのち洗ふが如く深く閉ざせり 歌集「汽水の光」

「今日と明日の間の闇、すなわち夜はわが命を洗う如く、深く閉ざしている」、という意味であろう。深く閉ざしている闇の中で、作者は命を洗っているのである。つまり精気を養っているということである。夜の闇は、詩人にとって喜びの時間である。

|

|

| 52 |

ふさふさと羽あるものが地の霜をよろこぶごとく朝々おり来 歌集「汽水の光」

「ふさふさと羽のある生き物が、地面に広がる霜を喜ぶように毎朝下りて来た」、という意味である。ふさふさと毛のある生き物とは、鳥であろう。鴉や雀などであろうか。実際その姿を見て喜んでいるのは、作者であろう。「喜ぶ如く」は作者の主観である。鳥は実際には喜んではいないのである。普通に餌を探していると思われる。

|

| 53 |

はがき書き了へたる窓を白い蝶つばさのひびきあらず過ぎゆく 歌集「汽水の光」

「葉書を書き終えてふと窓を見ると、白い蝶が羽根ばたつかせ飛んでいるが、音は聞こえず過ぎて行った」、という意味である。白い蝶とは紋白蝶であろう。羽根をつばさという表現が面白い。たしかにつばさと言ってもおかしくはない。音を出さないつばさである。

|

| 54 |

『山西省』の芯暗くして沈黙の痛々しさをわれは虔しむ 歌集「汽水の光」

「歌集『山西省』の芯は暗く、沈黙の痛々しさが漂っているが、私はつつしみ深く感じる」、という意味である。山西省という歌集は、戦争文学の最高峰の一つであり、短歌の純文学であり、柊二の代表的歌集である。この歌集は是非読んでおくべきである。

|

|

| 55 |

みづがめに母がたたふるくらき水の底に瞳が見ゆ我を呼ぶみゆ 歌集「汽水の光」

「母が水瓶の中に入れた暗い水の底に瞳が見える私を呼んでいるようだ」、という意味であろう。この瞳は作者であろうか、それとも母であろうか。普通に考えれば、水に映る作者の瞳ということであろう。だが、母の瞳の方が歌に不気味さが出て迫力があるように思う。

|

| 56 |

白き霧ながるる夜の草の園に自転車はほそきつばさ濡れたり 歌集「汽水の光」

「白い霧が流れている夜の草むら(公園辺りか?)に、忘れられた一台の自転車の翼が霧で濡れている」、という意味である。翼のある自転車という想像が素晴らしい。翼はハンドルではないのかという解釈もあろうが、本当に翼が生えている自転車でもよいであろう。幻想的であり、妖精も出てきそうな雰囲気が漂っている。作者の代表作の一つである。

|

|

| 57 |

噴水(ふきあげ)の筋しろく立つ広場にてつばさ欠けたるひとら憩へり 歌集「汽水の光」

「噴水の白い筋の立っている広場にて、翼の欠けた人らが憩っている」、という意味である。翼の欠けた人らとは夢を持たぬ人らということであろう。作者は批判的に眺めている様である。夢を持つ若者の歌である。

|

|

| 58 |

夜ふかく夢の底ひを照らしたる藤むらさきの雷にめざめつ 歌集「汽水の光」

「深夜、私の夢の底を照らしている藤むらさきの雷鳴に目覚めた」、という意味である。夢は浅い眠りの時に見るという。その時の雷の光が眼に差し込み、それを認識したのではなかろうか。夢と雷が一緒になったのである。

|

| 59 |

家いでし一分ほどの歩みにて汽水の底を走る蟹みゆ 歌集「汽水の光」

「家を出て一分ほど歩くと河口があり、その汽水の底には蟹が走っているのが見えることだ」、という意味である。汽水とは、海水と淡水とが混入している所の塩分の低い水のことで、汽水湖、内湾、河口部などでみられるものである。歌集の題にもなった歌である。

|

|

| 60 |

水底は秋。白々と蟹のからそよぐかたへに蟹を居らずけり 歌集「汽水の光」

「水底は既に秋である。蟹のからが白々と水にそよいでいるが、蟹そのものはいない」、という意味である。情景のくっきりと想像できる歌であり、その蟹が何を示しているとか、意味を求める必要のない歌であろう。

|

| 61 |

病室のベッドに君は繃帯を頭に巻きて言(こと)絶えてをり 歌集「汽水の光」

「病室のベットに君(小野茂樹)は、繃帯を頭に巻いて亡くなっていた」、という意味である。彼は昭和四十五年五月に交通事故で死亡している。突然の事故で死亡した親友の死は衝撃的である。小野茂樹君は将来を嘱望された歌人であり、残念でならなかったろう。本当の衝撃は事実だけを示せばよいように思う。彼の代表作は、「あの夏の数かぎりなきそしてまたたつたひとつの表情をせよ」などがある。

|

|

| 62 |

脳葉は小暗き花のかたちして冷えゆくらむか魂(たま)失せしゆゑ 歌集「汽水の光」

「六つに分類できる大脳は、やや暗い花の形をして冷えてゆくのであろうか、魂が無くなってしまったゆえ」、という意味である。脳葉を花の形に見立てたのは詩人の発見である。なかなかにこのようには表現できないであろう。かなしい発見である。

|

|

| 63 |

ベッドより床におろせりひえびえと硬直しつつ髪ゆるる君 歌集「汽水の光」

「ベッドより床に君(小野茂樹)の遺体を下ろした。すると体は冷え冷えとして硬直しているが、髪はゆれている」、という意味である。死者は硬直しても髪は柔らかいままであるという発見がある。観察力の高さをかんじさせる。しかしかなしい発見ではある。

|

|

| 64 |

ももいろの舌ゆらゆらともの言ひて遺体を囲む人らひそけし 歌集「汽水の光」

「桃色の舌がゆらゆらと動き、何かを言っている、小野茂樹君の遺体を囲んでいる人らはひそやかにしている」、という意味である。ひそひそと何かを話し合っている人達である。何を言っているのであろう。「ももいろの舌」が主語である。

|

|

| 65 |

帰り来しひとりの部屋に数行の涙こぼれてみづから拭ふ 歌集「汽水の光」

「通夜から帰って来て、一人の部屋にいると、涙がながれて自ら拭っている」、という意味である。小野茂樹君の通夜からの帰りである。親友であり、歌のライバルだったのであろう。

|

| 66 |

生きるとは生き残ること 炉の裡にむくろ焼く火のとどろく聞けば 歌集「汽水の光」

「生きるとは生き残ることである。火葬炉の中で遺体を焼く火がとどろくのを聞けば」、という意味である。死んだらおしまいということである。この遺体は歌友の小野茂樹であり、「死のほとり」連作十八首の中の一首である。

|

|

| 67 |

炉を出でし真白き骨に近づくにあたたかし組み添ひ立つごとく 歌集「汽水の光」

「火葬炉から出て来た真白き小野君の骨に近づくと、暖かく感じられる。君が添い立っているようだ」、という意味である。私もこのような状況を何回か経験したことがある。人生の無常を感じる瞬間である。出来たての骨は暖かいのである。確かにそこにはまだ魂が漂っているようにも感じられる。

|

| 68 |

火の中にしんとこぼれし死者の歯の白さをおもふ再び思ふ 歌集「汽水の光」

「火葬炉の中で、ぽろりぽろりと遺体の歯がこぼれていくその歯の白さを想像している。また想像している」、という意味である。不気味な歌であるが、印象鮮明な歌である。再び思うという言い方も珍しい。

|

|

| 69 |

みづいろのあぢさゐに淡き紅さして雨ふれり雨のかなたの死者よ 歌集「汽水の光」

「水色の紫陽花に淡い紅が僅かに見えて雨が降っている。その雨の彼方に死者の小野茂樹が立っている」、という意味であろう。雨の紫陽花に死者は相応しい。それを的確に認識する詩人の感性が素晴らしい。牡丹やチューリップの彼方ではやはり拙いのである。

|

|

| 70 |

わが生と幾つかの死のあはひにて日あたる堀は長くつづけり 歌集「汽水の光」

「私の生と幾つかの知人の死との間には、日の当たる堀が長く続いている」、という意味である。生きる者には光が当たっているのである。死者には暗闇ばかりであり、その間は恐ろしく広がっているのである。生きることの素晴らしさを思うのである。

|

|

| 71 |

やはらかき手のひら閉じてねむりゐる幼子を夜半に見おろして立つ 歌集「汽水の光」

「夜遅く仕事から帰ってきて、子供部屋に行き、柔らかい手のひらを閉じて眠っている幼子をしばらく見て立ち上がり、部屋を出て行った」、という意味である。幼子の眠る姿を見ているとほっとする気分である。これは子供を持つ者なら誰でも経験することかも知れない。

|

| 72 |

乗越しし駅のベンチに何するとなく憩へれば旅のごとしよ 歌集「汽水の光」

「乗り越した駅のベンチに座ってぼんやりしていると旅をしている気分になった」、という意味であり、私にも経験がある。きままな旅に近い気分である。これは女性には分かりにくい気分かも知れない。

|

| 73 |

帰りきてわれ若からずふるさとの砂地に赤き海盤車(ひとで)をまたぐ 歌集「汽水の光」

「ふるさとに帰って来て、私は若くないと感じた。ふるさとの砂地にあったヒトデをまたいだ」、という意味である。若者ならヒトデに興味を持ち拾って遊んだかも知れない。しかし私はそんなことなどしようとも思わなかったということである。

|

|

| 74 |

キリストもブッダも暗き女体よりわかれし肉といふもはかなし 歌集「汽水の光」

「キリストも仏陀も、暗い女性の体から分かれ出た肉体ということもはかない」、という意味である。キリストも仏陀も肉欲の女性なしでは存在できなかったということである。それが儚いということらしい。

|

| 75 |

夏草は生ひつつそよぐ 家一戸建ちゆく素(しろ)き木組の中に 歌集「汽水の光」

「夏草が生えながら風にそよいでいる。家が一軒建っていくしろい木組の中で」、という意味である。家が完成すれば床下になる夏草である。もう生えることのない夏草である。詩人の一つの発見である。

|

| 76 |

橋はいま人影たえて風と死者かよへるごとき空しき明るさ 歌集「汽水の光」

「橋に人影がなくなり、風が吹き死者が橋の上を歩いているような不思議な空しい明るさが橋には漂っている」、という意味であろう。一見何もいない所にも、何かがいるのではないかと想像しているのである。

|

|

| 77 |

哀しみのごとし椿の葉の奥に雨に濡れざるほのじろき幹 歌集「汽水の光」

「哀しみのようだ。椿の葉の奥に雨に濡れていないほのかに白い幹は」、という意味である。みんな雨で濡れているのに濡れていない幹を、そんな風に感じたのである。詩人の感性である。

|

|

| 78 |

春ふかき母校の裏に青銅の獅子はゆたかに水の束吐けり 歌集「汽水の光」

「春もふかまり、母校を久し振りに訪れると母校の裏に青銅の獅子が昔のようにたくさんの水を吐き出している」、という意味であろう。シンガポールのマーライオンのような獅子であろうか。懐かしく感じたことであろう。

|

|

| 79 |

地下鉄は壁あかるしと見つつゆく海のポスターに海鳥とべり 歌集「汽水の光」

「地下鉄の壁は意外に明るいと思いながら歩いている。海のポスターに海鳥が飛んでいる」、という意味である。確かに地下鉄の照明は明るく、またポスターなども意外にカラフルである。

|

|

| 80 |

夕ぐれて灯ともるビルに労働の音ともなはず動く人みゆ 歌集「汽水の光」

「夕方となり、灯がともるようになったビルの中に、働いている音を伴っていない、動いている人々が見える」、という意味である。ビルはガラスが多く、人々の姿がよく見える。夕方となり、だんだんと静かになり、人々がだだ動いているように見えたのであろう。

|

| 81 |

ひえびえと卵のからがころがれる高架道路の下よぎり来つ 歌集「汽水の光」

「ひえびえとして卵の殻がたくさん転がっている高架道路の下を横切ってきた」、という意味である。誰が捨てたのであろう。家庭のゴミであろうか、それとも業者のゴミであろうか。それとも何かの譬えなのであろうか。何となく気になる一首である。

|

|

| 82 |

飴いろのひらきをあぶり冬の夜の寒さに耐へむ酒ふふむかな 歌集「汽水の光」

「飴色の鰺の開きを炙りつつ冬の夜の寒さに耐えていることだ、酒を飲みながら」、という意味である。耐えるというよりも楽しい自分の時間といった感じがする。ここでは何の「ひらき」かは書かれていないが、鰺であることは間違いないであろう。

|

|

| 83 |

ことば、野にほろびてしづかなる秋を藁うつくしく陽に乾きたり 歌集「汽水の光」

「言葉にならないほどのうつくしさだ。静かな秋の中に藁がうつくしく陽に乾いている」、という意味である。藁は芒か葦であろう。このような風景を私も過去に見たことがある。代表的な秋の風景の一つである。

|

| 84 |

鳥の飛ぶは思想によりて飛ぶにあらず言痛(こちた)き評論を読みつつ思ふ 歌集「汽水の光」

「鳥が飛ぶのは高邁な思想によって飛ぶのではなく、必然によって飛ぶのである、と批評厳しい評論を読みながら思った」、という意味であろう。現実を無視した空論的評論がよく見られる。また空虚な理論を玩具のようにもて遊び悦にいっている批評家も多い。

|

| 85 |

いのち終へし魚がひらひらひらと沈みゆく闇おもひみがたし 歌集「汽水の光」

「命を終えようとしている魚がひらひらひらと水の底に沈んでゆく闇を想像しているが、なかなか見ることはできない」、という意味であろう。確かに自然界の魚の死に様は一般の人には見ることはできず、どのように死ぬのであろう。大抵食べられてしまうのであろうが、老衰によって亡くなる魚も僅かではあるが、いるのであろう。自分の人生の終焉もそんなものではないのかと思っている作者である。作者はあの世がどうやら水の底にあるのではないかと考えているようである。「汽水の光」を解釈しながらそう感じた次第である。

|

|

| 86 |

レッカー車に吊られたる車の残骸が哄笑のごとく街角を過ぐ 歌集「汽水の光」

「事故を起こした無惨な車がレッカー車につり下げられて、哄笑の対象のように街角を運ばれて行く」、という意味であろう。「哄笑のごとく」の比喩が巧みである。

|

| 87 |

地表より階段くらくつづきゐて踊場一つづつ冬の月 歌集「汽水の光」

「一階より階段が暗く上の階に続いていて、それぞれの階の踊り場の床に一つずつ窓から入り込んだ冬の月が映っている」、という意味であろう。踊り場の月が一つの発見である。どこか幻想的な歌である。

|

| 88 |

花と水持ちて入りゆく墓原にしづけき朝の風こもりをり 歌集「汽水の光」

「花と水を持ってお墓参りに墓地に入って行くと、静かな朝の風がその墓地にこもっていることだ」、という意味である。「風がこもっている」という感じ方が斬新である。詩人の発見である。

|

| 89 |

飛ぶものも地に這ふものも眠りゐむひろき暗闇の端に月出づ 歌集「汽水の光」

「空を飛ぶ生き物も大地を這い回る生き物も広がる暗闇の中に眠っている。その暗闇の端から月が出ている」、という意味である。暗闇の中に生き物が眠り、それを微かに月が照らしているのである。現実的であるような幻想的であるような、どちらともつかない風景である。

|

|

| 90 |

夢はわが現実よりもいくばくか暗く歪みたり目覚めてはかな 歌集「汽水の光」

「私の夢は、自分の現実の生活よりもいくらか暗く歪んで見える。目覚めると夢は儚いものだ」、という意味である。私も夢を見ることがあるが、夢の画面の周辺がぼやけているように思う。それに連続していない。夢は人それぞれなのかも知れない。

|

| 91 |

ねむりゐる子の息深し蝶のかげ窓をよぎりてゆきし真昼間 歌集「汽水の光」

「眠っている我が子の深い寝息が聞こえる。蝶の影が窓をふとよぎっていった真昼間である」、という意味である。よぎっていった蝶の影も幼子の夢の中といった感じがする。現実の中に夢の一部が広がっている。

|

|

| 92 |

時すぎし悲しみなれば梁(はり)のごとしづかになりて人を思ひ出づ 歌集「汽水の光」

「時が過ぎた悲しみであれば梁の如く静まりかえり、昔のあの人を思い出す」、という意味である。これは失恋の痛みも時が過ぎれば懐かしい思い出になるということなのであろう。これは多くの人に当てはまることなのだろう。

|

| 93 |

終電にひもじくゐるに吊革の白き輪いくつしんと我を見る 歌集「汽水の光」

「終電に乗ってひもじくしているのに、つり革の白い輪のいくつかが静かに私を見ている」、という意味である。白い吊り輪が眼のように感じる感性は、まさに詩人である。人間に掴まれた瞬間、眼は吊り輪になるのである。

|

|

| 94 |

電車すぎし夜の踏切に近づけばぐらぐらと風の縁が我に触る 歌集「汽水の光」

「電車が過ぎた夜の踏切に近づくと、ぐらぐらと風の一部が我の体に触れた」、という意味である。風は一つの横に伸びた塊と考えられる。その塊の縁が頬辺りに触れたのであろう。さて風とは一体何であろう。それは空気の集合体であり、動くことによって風となるのである。つまり空気の塊の移動が風ということである。

|

|

| 95 |

出しに行く葉書を歩みつつ読めりことばとなりしものは清からず 歌集「汽水の光」

「出しに行く葉書を歩きながら読んでいる。言葉となったものは清くはない」、という意味である。短歌でもを投稿しようとしているのだろうか。とても美しい風景でもそれを言葉に変換するとそうでもないということは、よくあることである。

|

|

| 96 |

一礼をしてなきがらを裸とし検屍撮影のフラッシュ光る 歌集「汽水の光」

「検死官が遺体に一礼をして遺体を裸にし、検屍のためのフラッシュ撮影をしている」、という意味である。映画の一場面を観るような雰囲気である。遺体は検屍する時、ものとして扱われるのであるが、その前に一礼をして敬意を示すのである。

|

| 97 |

われに依る妻子らありと夜のくらき風よりそれて家に入りゆく 歌集「汽水の光」

「私には、私に頼る妻子がいる。よって夜の暗い風よりそれて家の中に入ってゆく」、という意味である。家族が一番大切ということであり、危険を伴う冒険も挑戦もなかなかできにくいということなのであろう。サラリーマンの守りの姿勢である。

|

| 98 |

通勤の電車にて二十分あまり扉に靠(もた)るるをわが憩とす 歌集「汽水の光」

「通勤の電車の二十分あまり、電車の扉にもたれている時間は私の憩いである」、という意味である。通勤のサラリーマンにはよくある風景なのであろう。若い頃はこういう生活を送っていたのである。写実短歌である。

|

| 99 |

長き生のかかる一夜よおのづからむらぎも冷えて闇に眼をあく 歌集「汽水の光」

「長く生きているある夜のこと、五臓六腑も自然に冷えて闇の中に眼を開けている」、という意味であろう。眼を開けながら何を考えているのであろう。これからの人生のこと、短歌のこと、家族のことなどであろうか。このような経験は私にもある。歌にはできなかったが。

|

|

| 100 |

犬ふぐり咲ける堤を子と行けば子の髪ぬらすほどの日なたあめ 歌集「汽水の光」

「犬ふぐりが咲いている堤防を子供と一緒に散歩していると、子供の髪の毛を濡らす程度の日向雨(日が照っているのに降る雨)が降ってきた」、という意味である。家族との散歩の長閑さの中に、雨が降るという緊張も少し感じられ、それが歌を引き締めているように思う。

|

| 101 |

あゆみきてわが影佇(た)てばあさがほの花々の裡みづのこゑする 歌集「汽水の光」

「歩いてきてわが影がその場に映れば、朝顔の花々の中に水の声がする」、という意味である。「水の声」とは、普通に水が流れる音であろうか、それとも朝顔の中を流れる水の音であろうか。後のように思える。だがこれは聞こえない音である。聞こえない水の声である。詩人には一般の人が聞こえない音が時々聞こえる。だから詩人なのである。

|

|

| 102 |

生きること仄かに罪を帯びたりとコップに挿しし花の茎みゆ 歌集「汽水の光」

「生きるということは仄かに罪を犯しているのだと、コップに挿した花の茎をみながら感じた」、という意味である。コップの花を美しいと思って見るが、咲いていた花を切り取ったのである。命を奪ってしまったということなのである。こういうことを感じることなく多くの人々は生きているのである。

|

| 103 |

あすの日に何革(あらた)めむ卓上に影ひきて胡桃の殻が一つ 歌集「汽水の光」

「明日、一体何を改めよう。卓上に胡桃が一つ影をひいていることだ」、という意味である。さて作者は何を改めるのであろう。胡桃を見ながら考えているのであるが、何も浮かばないのである。そんなものである、生きるということは。

|

|

| 104 |

あきかぜの中のきりんを見て立てばああ我といふ暗きかたまり 歌集「汽水の光」

「秋風の中を歩くキリンを見て立ち上がれば、ああ私は何という暗いかたまりであろう」、という意味であろう。秋風の中をさっそうと歩くキリンと比較して現在の自分は何と暗いのだろうと思っているようである。だが私が動物園で見た秋風の、いや木枯らしのキリンはとても寒そうであった。

|

| 105 |

在日朝鮮人金鶴泳氏の吃音は先天的にして単純ならず 歌集「汽水の光」

「在日朝鮮人の金鶴泳氏の吃音は先天的なのものであり、単純に直せるのもではない」、という意味である。朝鮮民族の血や気質は日本に長く住んでいても、二世三世になったとしてもそう簡単に消えるものではないということである。

|

| 106 |

朝かぜに思ひゐにけり家一つ焼きてほろびし炎のゆくへ 歌集「汽水の光」

「朝風の中で私は考えている。昨日家一軒焼いて消えた炎は何処へいったのだろうか」、という意味である。昨日の火事場の跡を目の前にしながら詩人となって考えているのである。消えた炎はまた何処かであらわれ出るのである。

|

| 107 |

重き物ひぎずられたる地の創(きず)に夜ふけて白く月あかり差す 歌集「汽水の光」

「重い物が引きずられてできた大地のすり跡に、夜更けて白い月明かりが差している」、という意味である。重い物とは何であろう。何でもいいといえばいいのであるが、月光が差すくらいだから深いすり跡であろう。大地も傷つくという発想が面白いと思う。

|

| 108 |

鳥小屋の夜ふけの止り木のうへに血を裏(つつ)むもの白く眠りぬ 歌集「汽水の光」

「鶏小屋の夜更けの止まり木の上に、血を内蔵している白い鶏が眠っている」、という意味である。歌では鶏といってはいないが、まず鶏であろう。白い鶏が血を包むものという発想が面白い。詩人ならではの捉え方である。

|

|

| 109 |

夕浪の荒ぶる果にあかがねの老太陽は雲と炎えをり 歌集「汽水の光」

「夕方の激しい浪が立つ水平線の果てにあかがね色の老いた太陽が雲と一緒に燃えている」、という意味である。水平線の果てに夕日と夕焼けが広がっているということであるが、夕日が老太陽に詩人には見えたのである。たしかに朝日と比べると夕日は力のない感じがしないでもない。

|

| 110 |

水面に蜻蛉の触るる鋭(と)き光ひびかふ如く秋移りをり 歌集「汽水の光」

「水面に蜻蛉が卵を産むためにチョンチョンを尾を触れている。その時の水輪が鋭く光り、いくつも響きあう如く広がっている。それを見ながら秋は過ぎていくのだと思う」、という意味であろうか。蜻蛉の織りなす水輪の歌はよく見られる。水輪の光が響きあうという発見がよいと思う。

|

|

| 111 |

わがいかり吸はるる如し降る雪の無尽蔵(むじんず)の白かげり合ふ中 歌集「汽水の光」

「私の怒りが吸われるようだ。無尽蔵に降りづける白い雪の影がかさなって見えている中に」、という意味であろう。確かに降る雪を眺めていると不思議な雰囲気に包まれることがある。気持ちがその白さの中に吸い込まれていくのである。自然の素晴らしさ不思議さに感銘を受けて、自分の怒りが小さなものに感じられるのであろう。

|

|

| 112 |

人の耳のうしろにほそき月うかび帰ることなしわが過去わが死者 歌集「汽水の光」

「人間の耳の後ろに三日月が浮かび、帰ってくることはない私の過去、そして亡くなった親しい者達」、という意味である。耳を見てそれに似ている三日月を見つけ、過去は全て思い出の中、ということである。生きてなんぼということであろう。喜怒哀楽、生きている者が全て得られるのである。

|

|

| 113 |

ひえびえとうろこ帯びたる木の幹は夕明りして坂にかたむく 歌集「汽水の光」

「冷え冷えとうろこ状になって見える木の幹は、夕明りに染まり坂の所で傾いて伸びている」、という意味である。観察のしっかりとした写実の歌である。作者はどちらかといえば心象派の歌人であるが、写実派としても立派にやっていける方である。

|

| 114 |

殻かたき胡桃を割るとこめかみにちから集めてゐたりゆふぐれ 歌集「汽水の光」

「殻の固い胡桃を割ろうとして、こめかみに力を入れている夕暮れである」、という平明な意味である。こめかみに力を入れている作者の姿がくっきりと浮かぶ写実の歌である。

|

| 115 |

含みたる冷たき水が胃にしづむまでを佇ちゐき夜半の厨に 歌集「汽水の光」

「飲んだ冷たい水が胃に達するまでを佇んでいる夜の厨房に」、という平明な意味である。酒でも飲んで夜遅く帰って来たのであろう。家に着いて台所で冷たい水を飲んでいるのである。ほっとして自分にかえる時間である。私にもこんなことがよくあった。

|

| 116 |

血の出口あらぬ重たきししむらを夜の湯にしづめをり外は雪 歌集「汽水の光」

「血の出口を持たない重い肉体を夜の湯船に沈めている。外は雪が降っている」、という意味である。血は循環しているので、出口はない。出血していれば大問題である。「血の出口のない肉体」という捉え方が詩人としてすばらしいと思う。

|

|

| 117 |

蝉のこゑしづくのごとくあけがたの夢をとほりき醒めておもへば 歌集「汽水の光」

「蝉の声が滴のように朝方の私の夢の中で聞こえていた。目覚めてそう思った」、という意味である。明け方は眠りも浅くなり、微かに外の音が聞こえる感じがすることがある。そのことをうまく歌に詠んでいると思う。詩人の感性は繊細である。

|

| 118 |

駐車場に乳母車ひとつ忘れられあなやさやさし雨後のかげろふ 歌集「汽水の光」

「駐車場に乳母車が一つ忘れられている。雨の後の陽炎(かげろう)がとてもやさしそうにゆらゆら揺れている」、という意味であろう。それにしても母と赤子はどこへ行ったのだろう。何かあったのだろうか。

|

| 119 |

ひびきなく粉雪ふれるなかぞらに碍子(がいし)は白く泪光りす 歌集「汽水の光」

「響くことなく粉雪がゆっくりと降ってくる。その中空に電線の碍子が白く泪のように光って見える」、という意味であろう。碍子とは電線にある絶縁体であり、白い物が多い。そんな風景を見たことがあるが、私は歌にはできなかった。

|

|

| 120 |

わが坐るは暗黒に泛(う)く星の一つ露けき桃を食みつつおもふ 歌集「汽水の光」

「私がいる場所は、暗黒の中に浮いている星の一つ、つまり地球である。採れたての露に覆われたみずみずしい桃を食いながら思った」、という意味である。みずみずしい桃から地球を連想したのであろう。人間はとてもちっぽけな存在ということも感じたかも知れない。

|

|

日ざかりの地まばゆきに旗のごとひるがへるものを着て少女ゆく 歌集「汽水の光」

「日が大地に眩しく差し込んでいるが、旗の如く洋服をひるがえしながら少女が歩いている」、という意味である。若さを謳歌する如く若い女性が闊歩している姿を街などに見かけることがある。若さは素晴らしいと思う。羨ましいと思う。

|

|

|

草堤おりつつ走り少女さらさらに愛(は)しその胸ゆれて 歌集「汽水の光」

「草堤を降りながら走って来る少女の髪はさらさら揺れて愛しく感じる。その胸も揺れている」、という意味であろう。人生で最も美しい頃の女性であろう。その魅力にひかれるのも無理はない。

|

|

|

鳥は巣に、ひかりは闇にかへりゆき紺のふゆぞら旗そよぎをり 歌集「汽水の光」

「鳥は巣に帰り、光は闇にかえりゆき、紺色の夕方の空に旗がそよいでいる」、という意味である。この旗は雲がはためくように流れているという解釈も成り立つかも知れない。また光が闇にかえりゆくという発想が素晴らしいと思う。

|

|

三十代の高野氏 三十代の高野氏 |

|

by 小山 |

三十代の高野氏

三十代の高野氏